DU PARTI UNIQUE AU MULTIPARTISME

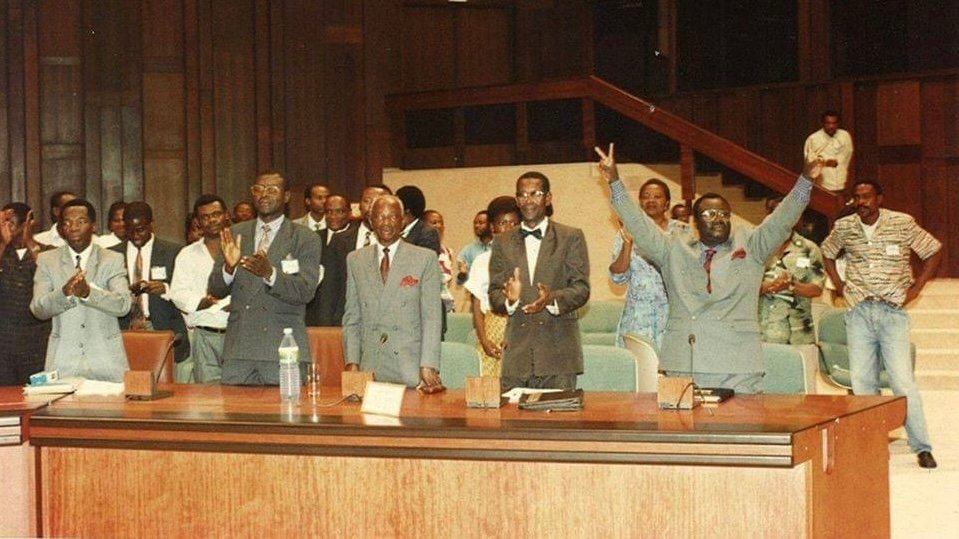

Le Gabon, petit pays d’Afrique centrale de moins de 3 millions d’habitants, a connu une évolution politique marquante depuis son indépendance le 17 août 1960. De l’instauration d’un régime de parti unique à la naissance du multipartisme, cette progression, jalonnée de défis, est le reflet des aspirations démocratiques du Peuple gabonais. Une idéologie politique encore floue Au début des années 60, la scène politique gabonaise s’est développée autour de forces partisanes marquées par des personnalités charismatiques tels que Léon Mba, le premier président de la République, et Jean-Hilaire Aubame son challenger, respectivement à la tête du Bloc Démocratique Gabonais (BDG) et de l’Union Démocratique et Sociale Gabonaise (UDSG). Si ces partis incarnaient des visions distinctes, la dynamique impulsée à l’époque semble s’être estompée avec le temps. Aujourd’hui, bien que le multipartisme soit inscrit dans la Constitution nationale depuis la Conférence nationale de 1990 qui a ouvert la voie à une pluralité de partis, ces derniers peinent à définir des projets politiques cohérents et fédérateurs faute d’une idéologie politique claire et précise. L’idéologie politique se définit comme « un ensemble d’idées, de principes, de doctrines qui forme une vision descriptive du monde et de la société. » Les partis politiques gabonais, du moins certains, ont brillé par leur obédience au parti au pouvoir tandis que d’autres, fidèles à leurs valeurs, prônaient, au risque de leur vie, des idéologies telles que le socialisme et le communisme. L’ère du Parti Unique : une époque de stabilité autoritaire Sous la présidence d’Omar Bongo, le Gabon a vécu, pendant 22 ans, sous le régime du Parti Démocratique Gabonais (PDG), unique formation politique du pays. L’adhésion au PDG était non seulement un acte politique, mais aussi un passage obligé dans le système de gouvernance. Le parti, qui incarne la stabilité et l’unité, domine largement la vie politique gabonaise, laissant peu de place à l’opposition. Cependant, au fil du temps, des tensions se font sentir. La population, déçue par les promesses de développement non tenues et l’absence de moyens réels d’expression politique, commence à réclamer le changement et l’alternance. Les premières contestations populaires émergent dans les années 80, amplifiées par une crise économique générée par la chute des prix du pétrole, principale ressource du pays. Le vent de changement souffle sur le Gabon, et la pression de la société civile s’intensifie. 1990 : Le tournant démocratique et l’acceptation du multipartisme C’est en 1990, après des années de contestations internes et internationales, que le Gabon fait le grand saut vers la démocratie. La Conférence nationale, organisée sous l’impulsion des forces vives du pays, marque le début de la fin du parti unique. Le président Omar Bongo, sous pression, accepte de réviser la Constitution et de reconnaître le multipartisme. Dès lors, de nouveaux partis politiques voient le jour et le pays se prépare à des élections libres, un changement majeur dans un contexte de gouvernance autoritaire. Les partis politiques naissants : une nouvelle ère politique Avec l’introduction du multipartisme, plusieurs partis apparaissent sur la scène politique gabonaise. Notamment : l’Union du peuple gabonais (UPG), fondée par Pierre Mamboundou et l’Union gabonaise pour la démocratie et le développement (UGDD), dirigée par Zacharie Myboto, le Parti Gabonais du Progrès (PGP), créé par Me Pierre Louis Agondjo Okawe et le Rassemblement National des Bûcherons (RNB) de Paul Mba Abessole. Mais, la transition n’est pas sans heurts. Les élections de 1993, marquées par des accusations de fraudes massives, exacerbent les tensions politiques et sociales. Les manifestations se multiplient, les partis de l’opposition dénoncent la gestion de l’organisation des élections et l’absence d’une véritable transparence électorale. Rénovation et justice sociale En 2014, le PDG perd l’un de ses membres les plus influents. Jean Ping démissionne du parti au pouvoir. Deux ans plus tard, il se lance dans la course à l’élection présidentielle. Son discours populiste sur la rénovation politique et la justice sociale marque les esprits, en particulier ceux des couches sociales les plus démunies. Il promet de réformer les institutions, de lutter contre la corruption et de mettre fin au « monopole familial » sur le pouvoir. Fort de soutiens divers, émanant de figures de l’opposition, Jean Ping est perçu comme le principal adversaire d’Ali Bongo Ondimba. Le jour du scrutin, le 27 août 2016, la participation est exceptionnelle. Les premiers résultats non officiels semblent favorables à Jean Ping, qui s’est déclaré vainqueur avant la publication des résultats officiels par la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP). Le 31 août 2016, la CENAP annonce la réélection d’Ali Bongo avec 49,8 % des voix contre 48,2 % pour Jean Ping. La province du Haut-Ogooué, bastion familial des Bongo, enregistre un taux de participation suspect de 99,93 %, ce qui suscite des accusations de fraude électorale massive de la part de l’opposition. La guerre des communiqués entre les deux camps, qui revendiquent la victoire, plonge le pays plonge dans une période de tensions violentes. Des manifestations éclatent dans tout le Gabon, conduisant à des affrontements avec les forces de sécurité. Le siège de campagne de Jean Ping est attaqué et plusieurs opposants sont arrêtés. Malgré les pressions internationales et les appels à la transparence, le pouvoir en place maintient les résultats. Jean Ping se proclame « président élu » et continue de mobiliser ses partisans, notamment à travers des appels à la communauté internationale pour obtenir une reconnaissance de sa victoire. En vain. Le CTRI : L’avènement d’un nouveau chapitre politique Les événements récents ont marqué un tournant décisif sur l’échiquier politique gabonais, avec l’arrivée au pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui a pour leader le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce comité est perçu par une grande partie de la population comme un acteur salvateur, offrant un renouveau après des décennies d’un régime politique jugé autoritaire et figé. Le coup d’État du 30 août 2023 ou « Coup de la Libération », est aux yeux de nombreux Gabonais, un moment de soulagement, un espoir tangible d’un avenir plus … DU PARTI UNIQUE AU MULTIPARTISME